LA RÉVERB

La réverbération est la persistance du son dans un lieu après l’interruption de la source sonore. C’est le mélange d’une quantité de réflexions directes et indirectes donnant un son confus qui décroît progressivement.

La réverbération d’un lieu d’écoute participe à l’impression musicale. Elle permet de l’améliorer, par exemple en donnant une sensation d’espace à un instrument enregistré dans une petite cabine insonorisée.

Une réverb trop importante nuit à l’intelligibilité de la voix. C’est pour cela que dans certains types d’espaces un traitement acoustique est appliqué : par exemples dans les bureaux open-space, des panneaux acoustiques sont stratégiquement placés pour éviter un brouhaha général lorsque les gens parlent. Dans les salles de conférence et restaurant aussi, un travail acoustique de l’espace permettra un son global plus apaisé, feutré et intelligible.

A l’inverse, un manque de réverb peut donner une impression terne, trop proche et sans vie.

Dans les salles de concert, l’architecte va travailler main dans la main avec un acousticien pour tenter de maîtriser la réverb le plus possible. Le but n’est pas de supprimer la réverb mais de la contrôler.

Dans un salon dédié à l’écoute d’un système hi-fi, le temps de réverbération ne doit pas excéder quelques dixièmes de secondes. Sinon, la salle nécessite un traitement acoustique : panneaux muraux composés de matériaux absorbants (laine de verre, laine de roche, mousse synthétique…). Le son réfléchi est atténué, ce qui permet une écoute neutre et précise.

Les sons graves sont moins affectés par la réverb naturelle, sauf dans une très grande pièce, car la longueur d’onde des sons graves n’a pas le temps de réverbérer, elle traverse les murs.

Les surfaces dures (verre, béton) et lisses sont réfléchissantes. Le son rebondit comme la lumière sur un miroir.

Les surfaces complexe et convexes sont diffusantes. Le son est renvoyé dans toutes les directions.

Les surfaces en matériau mou sont absorbantes. Elles ne renvoient pas le son.

TYPES DE RÉVERB

Chambre à echo – echo chamber (années 1920)

Config simple : un HP et un micro dans une pièce avec une réverb + ou – particulière. Le HP envoie le son « sec », le micro enregistre le son dans la pièce avec la réverb de la pièce. On dose ensuite au mixage entre le son sec et le son mouillé.

La BBC dans les années 30 construit une 30aine de chambres différentes pour avoir des réverbs différentes. En effet, une seule chambre imposait à tous les instruments la même couleur de la pièce.

- Reverb franche et très audible

- Un peu bruyant et déséquilibré (peut nécessiter de l’EQ)

- Son cru typique des années 50-60

Reverb à ressorts – spring reverb (années 1940)

Un ou plusieurs ressorts sont plus ou moins tendus dans une boîte rigide. Le son est envoyé dans une extrémité du ressort et recapté à l’autre.

Dans les année 60, des réverbs à ressort sont installées dans les amplis guitare. Le son est devenu typique de certains styles de musique, comme le surf rock.

Cette reverb peut ajouter de la pêche à des guitares électriques (principalement) ainsi qu’une impression d’espace, mais on est loins d’une imitation de réverb naturelle.

Réverb à plaque – plate reverb

A la fin des années 50 est inventée la réverb à plaque. Ces boîtiers fonctionnent sur le même principe que ceux à ressorts, mais le son se transmet à travers une plaque métallique, ce qui donne des réflexions plus complexes, et par suite une meilleure imitation de l’acoustique des salles. Ils sont lourds, encombrants et coutent chers, mais économisent de la place par rapport à une chambre d’écho et le rendu est bien meilleur qu’une réverb à ressorts.

Le résultat est une réverb douce et claire qui peut ajouter une belle présence aux chants et instruments de musiques.

Réverb numérique

L’avènement du numérique a permis de créer des réverb synthétiques divers et complexes. Elles consistent essentiellement en algorithmes qui recréent un espace sonore. Elles permettent d’imiter des espaces réels (les réglages se nomment souvent « studio de batterie », « salle de concert », « cathédrale »…) mais aussi des modèles de réverb à ressort ou à plaque, devenus caractéristiques de certains styles musicaux.

Réverb à convolution

Inventé au début des années 2000, il s’agit d’un processus de simulation numérique de la réverbération d’un espace physique réel ou virtuel.

Dans un espace choisi pour son acoustique, on va enregistrer une impulsion, c’est-à-dire un signal sonore bref et soudain (comme un coup de feu ou un ballon qui éclate). La réverb enregistrée peut ensuite être calculée et appliquée à la source sonore de son choix.

Il est possible de modéliser n’importe quel espace, même inhabituel, même virtuel, fondé uniquement sur des calculs acoustiques.

C’est le premier type de réverb permettant de créer son propre programme. Il est donc maintenant possible de partager des fichiers d’impulsion avec d’autres personnes et d’avoir accès à des fichiers d’impulsion enregistrés dans tout type d’endroits, parfois des lieux célèbres.

ADOBE AUDITION

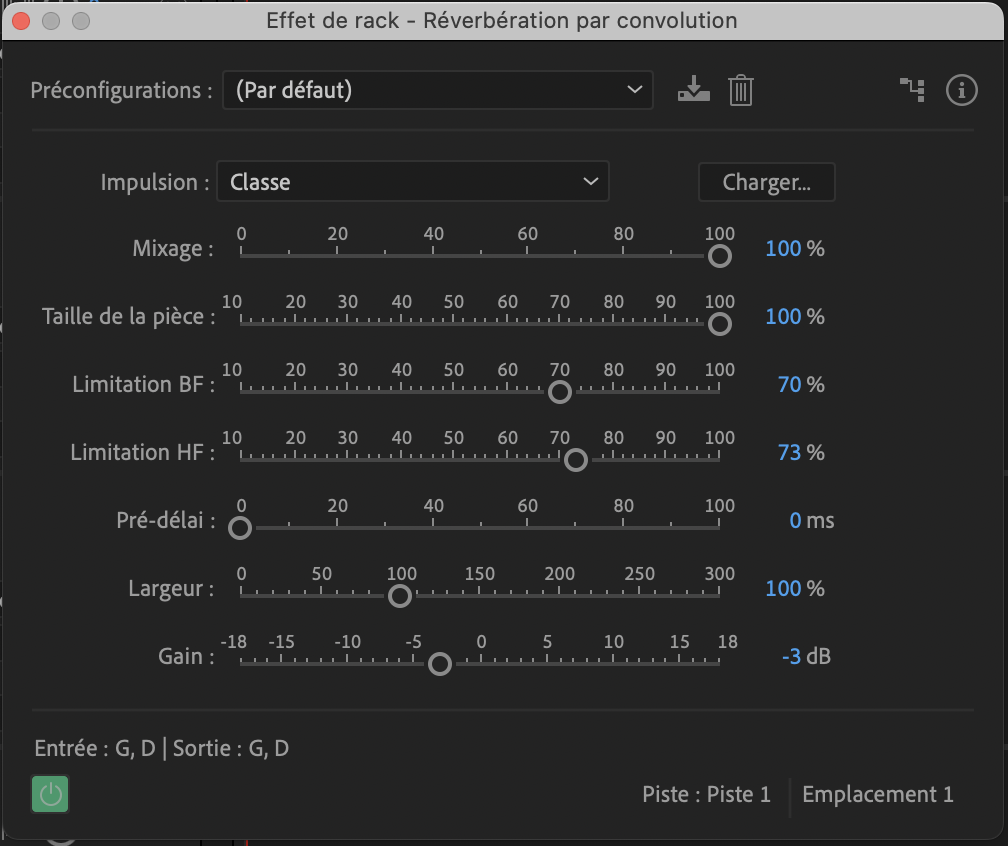

REVERBERATION PAR CONVOLUTION

Impulsion (impulse) : choix du fichier de réponse d’impulsion (IR – Impulse response)

Mixage (mix) : équilibre entre le son brut et l’effet. À 0%, la réverb est inaudible. À 100%, c’est le son source qui est inaudible.

Taille de la pièce (room size) : comme son nom l’indique. À 100%, on a la durée de réverb de l’impulsion à son maximum, on ne peut pas l’allonger, mais on peut simuler un espace plus petit.

Limitation BF (damping LF) : Réduit les fréquences basses dans la réverb pour produire un son plus clair et mieux articulé.

Limitation HF (damping HF) : Réduit les fréquences hautes dans la réverb pour produire un son plus chaleureux et plus riche.

Pré-délai (pre-delay) : Détermine combien de millisecondes nécessite la réverbération pour atteindre l’amplitude maximale. Pour produire le son le plus naturel, spécifiez un pré-retard court compris entre 0 et 10 millisecondes. Pour produire des effets spéciaux intéressants, spécifiez un long pré-retard de 50 millisecondes ou plus.

Largeur (width) : Contrôle l’étendue stéréo. Un réglage de 0 produit un signal de réverbération mono.

Gain : atténue ou amplifie l’entrée de la source dans l’effet.

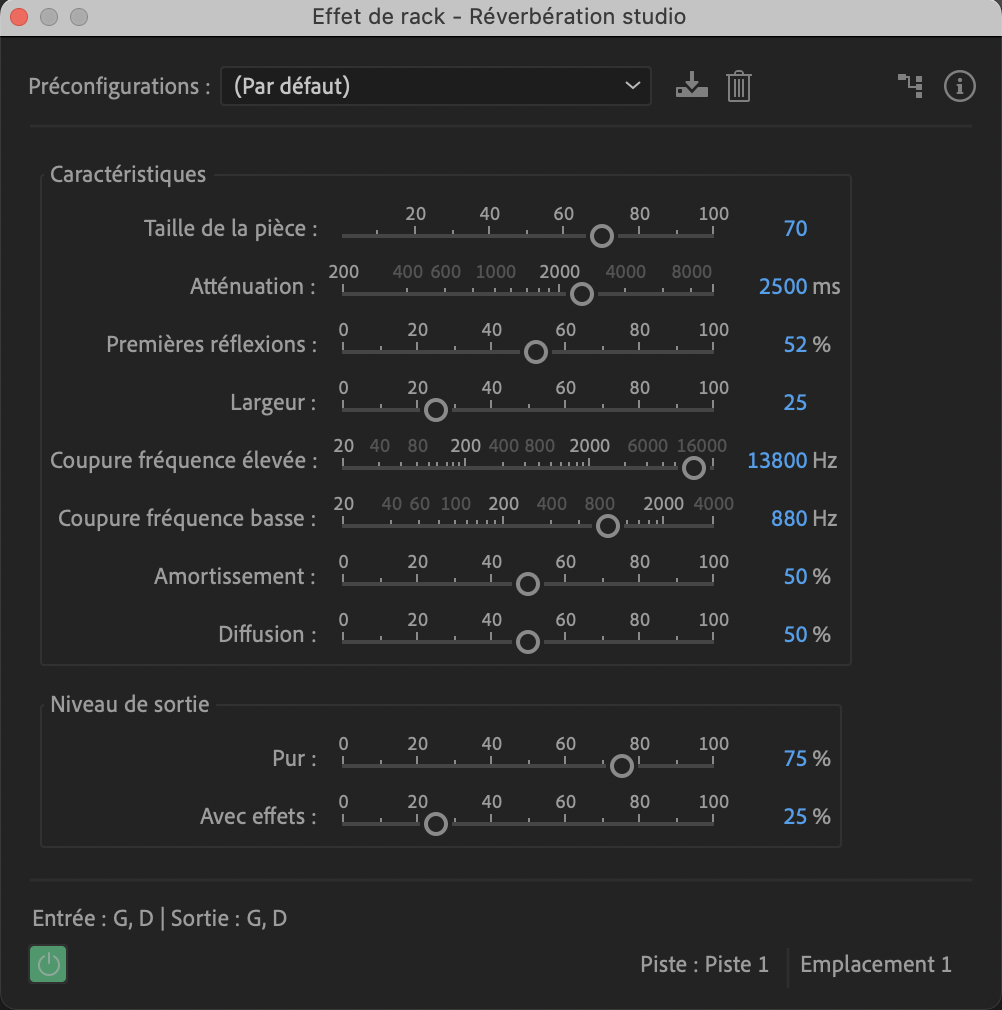

REVERBERATION STUDIO

Taille de la pièce (room size): définti la taille de la pièce.

Atténuation (decay): Règle l’atténuation de la réverbération en millisecondes.

Premières réflexions (early reflections) : Détermine le pourcentage d’échos qui atteignent les premiers l’oreille, pour donner une idée de la taille générale de la pièce. Une valeur trop élevée peut produire un son artificiel, alors qu’une valeur trop faible risque de perdre les repères audio pour la taille de la pièce. La moitié du volume du signal original constitue un bon point de départ.

Largeur stéréo (width) : Contrôle la diffusion sur les canaux stéréo. 0 % produit un signal de réverbération mono ; 100 % produit une séparation stéréo maximale.

Coupure fréquence élevée (high frequency cut) : Indique la fréquence la plus haute à laquelle la réverbération peut avoir lieu.

Coupure fréquence basse (low frequency cut) : Indique la fréquence la plus basse à laquelle la réverbération peut avoir lieu.

Amortissement (damping) : Définit l’importance de l’atténuation appliquée aux hautes fréquences du signal de réverbération au cours du temps. Si vous définissez un pourcentage élevé, l’amortissement est plus important et produit un ton de réverbération plus chaud.

Diffusion : Simule l’absorption du signal réverbéré à mesure qu’il est réfléchi par les surfaces, telles que les tapis ou les rideaux. Si vous attribuez une valeur faible, vous obtenez plus d’échos et si vous optez pour une valeur plus élevée, la réverbération est plus lisse avec moins d’échos.

Pur (dry) : Définit le pourcentage des données audio source auxquelles l’effet doit être appliqué.

Avec effets (wet) : Définit le pourcentage de réverbération à appliquer.